• ما هي الفلسفة؟

هو سؤال يراود كل المبتدئين القرّاء و أي مستمع لهذه الكلمة وحتّى الذين تقدّموا أشواطاً مهمّة في دراستها، حيث انتابهم أنّ العديد من العلماء والمفكّرين جعلوا لهذا المفهوم معنى ذو هدف واضح ومفهوم للجميع، وهنا في هذا السياق سنتاول مفهوم الفلسفة وما الغاية منها، نظراً لأنّ لكل فرد فلسفة خاصة به ولكلّ دين أو حتى مؤسسة فلسفة تتبناها.

تعريف الفلسفة في اللغة: هي كلمة مشتقة من مصطلح يوناني وهو فيلوسوفيا، فيلو تعني الحب، وسوفيا تعني الحكمة، أي حب الحكمة.

تعريف الفلسفة إصطلاحاً:

هناك عدّة مفكرين وعلماء عرّفوا الفلسفة، ومنهم أفلاطون حيث عرّف الفيلسوف بأنه الشخص الذي يسعى للوصول إلى معرفة الأمور الأزلية وحقائق الأشياء. #راسل قال أن “الفلسفة، وإن كانت غير قادرة على أن تخبرنا بيقينٍ عن الجواب الصحيح للشكوك التي تثيرها، فإنها قادرة على إقتراح إمكانات عديدة، توسّع من آفاق فكرنا وتحرّر أفكارنا من سلطان العادة الطاغي، فبقدر ما تقلل من شعورنا باليقين فيما يتعلق بحقيقة الأشياء، فإنها تزيد كثيراً من معرفتنا بما عسى الأشياء أن تكون وتزيل التزمّت المتعالي الموجود عند أولئك الذين لم يسافروا في منطقة الشك المُحرر، وتنعش إحساسنا بالعجب والدهشة وذلك بإظهارها الأمور المألوفة بمظهر غير مألوف”. أما جيل #دولوز فإعتبر بأنها إبداع المفاهيم، و #الفارابي قال بأنها العلم بالموجودات بما هي موجودة، بينما قال #الكندي بأنها هي علم الأشياء بحقائقها الكلية…

بالرغم من التعاريف المختلفة التي طرحت، إلّا أنه يمكن القول والإتفاق بأن الفلسفة هي الطريق الرئيسي للمعرفة وكسبها وتحصيلها، ففي القرون الوسطى ظهرت فكرة أن الفلسفة ما هي إلّا الرغبة الطبيعية في طلب المعرفة لذاتها، ومنها إنطلق إسم الفلسفة على كل علم يصل إليه العقل عن طريق النظر الفكري، بعكس العلم الإلهي الذي يصل إليه الإنسان عن طريق الوحي، ومنها صار معنى الفلسفة العلم العقلي المنّظم.

• الفلسفة ليست سهلة.

غالباً ما ينفر الناس من قراءة النصوص الفلسفية، سواء تلك التي تصدر في المجلات والكتب أو تلك التي تنشرها الصفحات الثقافية في الجرائد والدوريات. أسباب شتى تسوغ هروب القارئ من النص الفلسفي أو من المقالة الفلسفية. قد يكون أخطرها على الإطلاق رغبة الإنسان في السير على المنهج المألوف الذي تعوده في حياته اليومية، ذلك بأن التفكير الفلسفي يزعج بأسئلته الوجودية المربكة، ويضطر الناس إلى بذل الجهد الإستثنائي من أجل تغيير النمط الحياتي السائد في الفكر والمسلك.

ومن ثم حين يقارن القارئ حقول المعرفة بعضها ببعض، سرعان ما يدرك، على سبيل المثال، أن حقول التاريخ والجغرافيا والأدب والآثار وعلم النفس أبسط وأسهل وأقرب إلى الأذهان. ثمة حقول معرفية سهلة وحقول أخرى صعبة. من أصعب هذه الحقول على الإطلاق الفلسفة التي تهتم بكل شيء في الحياة، من غير أن تنحصر في ميدان بحثي واحد. يعرف الجميع أن موضوعات البحث في العلوم الإنسانية والعلوم الوضعية مفروزة، محددة، واضحة. فالآداب تبحث في التعابير اللغوية التي تستثيرها إختبارات الوجدان الإنساني، والتاريخ ينظر في الأحداث ويترصد المسارات والتطورات، والجغرافيا تفحص هيئة الكرة الأرضية وتضاريسها وخصائصها، وعلم الآثار يتحرى الأعمال الهندسية والمعمارية والفنية التي خلفتها الحضارات القديمة، وعلم النفس يغوص في الباطن الإنساني يتقصى أحواله ومقاماته إاعتمالاته وتفاعلاته. ولا ضرورة إلى التوسع هنا في تعيين موضوعات العلوم الوضعية من فيزياء وكيمياء ورياضيات وما شابه.

وحدها الفلسفة تنفرد بخصوصية الإعتناء المعرفي والوجودي الشامل، ولكن من غير أن يقتصر نظرها على ميدان من الميادين أو موضوع من الموضوعات. جراء طبيعة تفكيرها الحاوي، تنظر في قضايا الكون والطبيعة والحياة والوجود والإنسان والوعي والتاريخ، بيد أنها لا تكتفي بهذه الحقول، بل تمضي إلى النظر في الأصول القصية التي يقوم عليها الوجود الكوني والإنساني برمته. المثال على ذلك مبحث التأصيل الفلسفي الذي يتفرع ثلاثة ميادين: الأونطولوجيا التي تنظر في جوهر الأمور، أي في ماهية الكائنات والموجودات والأشياء، وقد نحت لها الفلاسفة إصطلاح الكينونة؛ والميتافيزياء التي تستشرف حدود العالم المنظور وتستطلع ما يقوم وراء الطبيعة؛ واللاهوت الذي يتخطى هذه الحدود ليتدبر إشارات العالم العلوي المفترض. وضع اللاهوت في قمة المساعي الفلسفية التأصيلية، إذ إن التفكير يكف، في مبحث اللاهوت، عن الإعتصام بالحذر العلمي والتهيب المعرفي والتطلب الموضوعي، فينسحب من الميدان ويخلي الساحة للشطح الروحاني الصوفي التذوقي الإستنسابي.

• التجريد في الفلسفة.

الفلسفة تعمل فكرها في سائر العلوم الأخرى التي لا تهتم بالفلسفة إهتماماً مباشراً، ذلك بأن الفيلسوف ينظر في التاريخ وعلمه وإستقصاءاته ويتدبر منطقه وحركته ومقاصده وغاياته، في حين أن عالم التاريخ أو المؤرخ يكب على البحث في المسائل التي تتصل بحقل التاريخ على وجه الحصر، لذلك نشأت مباحث فرعية في الفلسفة تنظر في أصول العلوم الإنسانية والوضعية الأخرى، ومنها فلسفة التاريخ وفلسفة اللغة وفلسفة السياسة وفلسفة الإجتماع وفلسفة الإقتصاد وفلسفة الدين، وما إلى ذلك من حقول تعتني بها الفلسفة جراء إهتمامها بشمولية الوجود الإنساني. من مفارقات الفلسفة وصعوباتها أنها في الوقت عينه مجردة من الموضوعات العينية التي تعالجها العلوم الأخرى، وشاملة جميع حقول الحياة الإنسانية التي تتوزعها هذه العلوم وتختص بها ميداناً ميداناً.

من جراء إتساع التفكير الفلسفي تتحول الفلسفة إلى علم شمولي يقوم في أصل العلوم كلها. غير أن هذا المقام يفرض على الفلسفة أن تتخلى عن منهجية الوصف الواقعي المباشر، على نحو ما تفعل العلوم الإنسانية والوضعية الأخرى، وأن تستخرج من هذه الوقائع المضامين الجامعة والجواهر الحاضنة والماهيات الضابطة. لا يخفى على أحد أن كل علم من العلوم الأخرى يستخدم قدراً معيناً من التجريد النظري. لا شك في أن أرفع ضروب هذا التجريد يتحقق في الرياضيات التي يدعوها بعضهم العلم المحض.

بيد أن تجريد الفلسفة غير تجريد العلوم، إذ إن التفكير الفلسفي يجرد الظاهرة أو الحدث أو الإختبار أو الواقعة من العناصر الظرفية العابرة، ويسعى إلى الربط التعليلي بين جميع الظواهر والأحداث والإختبارات والوقائع المتشابهة. المثال على ذلك واضح في مسعى الفلسفة الإغريقية القديمة، لا سيما عند أفلاطون الذي كان يجتهد في حث محاوريه على الإنتقال من معاينة إلى أخرى من أجل الوصول إلى ماهية الشيء. إذا أراد الإنسان أن يدرك معنى الجمال كان عليه أن يقارن الجمالات الجزئية التي يعاينها في المشهد الطبيعي والجسم الإنساني والتعبير الأدبي واللوحة الفنية حتى يبلغ مستوى الجمال بحد ذاته، أي قيمة الجمال المطلقة. والإطلاق يعني هنا الإنعتاق من كل رابط ظرفي أو إنتساب محلي أو تأثر عرضي.

لا يملك جميع الناس أن يتجاوزوا حدود الجمالات الحسية الواقعية الجزئية المنظورة، ولا يستطيعون أن يربطوا هذه الجمالات بعضها ببعض من أجل بلوغ ماهية الجمال. غالباً ما نكتفي بالجمال المتجسد في لوحة أو رقصة أو مشهد أو تعبير، ونغفل الأبعاد المحجوبة التي تقوم عليها التجليات الجمالية هذه. كلما أمعن الفيلسوف في تجريد المفاهيم، تحرر كلامه من الإرتباطات الحسية المنظورة، وطفق يتدبر الأمور في أصولها العميقة المنحجبة. يذهب بعض الفلاسفة مذهباً متطرفاً، إذ يعلنون أن الفلسفة تنظير مجرد وإبداع حر للمفاهيم، على نحو ما أعلنه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، أو يصرّون على تجريد الفلسفة من كل مسعى عملي فعلي حياتي وجودي أخلاقي نافع، على غرار ما كان يصرح به الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر.

بيد أن دولوز وهايدغر لا يهيمنان على المشهد الفلسفي العالمي، بل يشاركهم في المسعى عينه فلاسفة آخرون يعدون الفلسفة شأناً حياتياً مرتبطاً بمعاناة الإنسان الوجودية. ها هو ذا الفيلسوف الفرنسي جان-بول سارتر يعلن في وجوديته أن الإنسان الفرد الذي يعاني القهر والظلم والقلق والخوف ورهبة السؤال المصيري إنما هو قائم في صميم التفكير الفلسفي السليم. وها هو ذا الفيلسوف الفرنسي إمانويل لڤيناس يصر على مقام الوجه الإنساني في إقتبال المعنى الوجودي المنبثق من ملاقاة الآخرين في صميم الإختلاف الأصلي الناشب بين الناس.

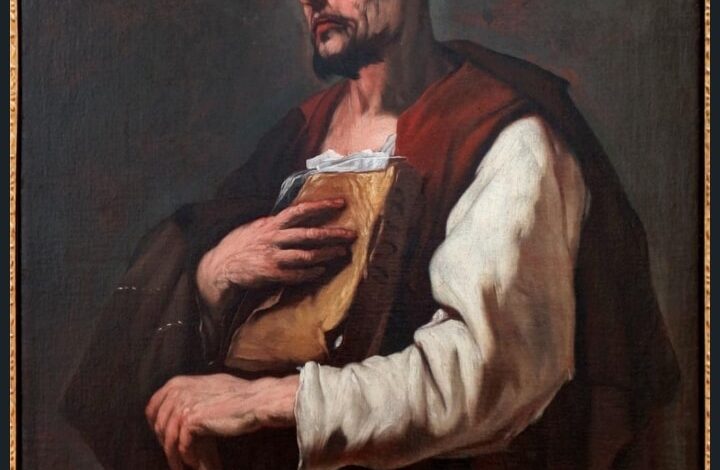

الصورة: لوحة “الفيلسوف” – لوكا جوردانو (١٦٥٠) (من سلسلة لوحات: عشرة فلاسفة).